※Progress in Earth and Planetary Science は,公益社団法人日本地球惑星科学連合(JpGU)が運営する英文電子ジャーナルで,JpGUに参加する51学協会と協力して出版しています.

※Progress in Earth and Planetary Science は,独立行政法人日本学術振興会JSPSより科学研究費助成事業(科学研究費補助金)のサポートを受けています.

日本語Abstract

Research

Space and planetary sciences

201507201507

放電現象としてのオーロラ嵐(auroral substorm)

赤祖父 俊一

Auroral substorms as an electrical discharge phenomenon

Akasofu S I

Auroral substorms, Expansion phase, Magnetospheric substorms, Cosmical electrodynamics

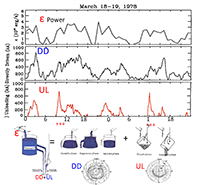

(上)磁気圏の発電力 (ε),その電力によって流れる電流 (DD),オーロラ爆発に直結する電流 (UL) の関係を示す.

(下)磁気圏内のエネルギーの流れを図式的に示してある.UL電流のエネルギーはいったん蓄えられてから放出される.

過去50年間オーロラ嵐の研究は大きく進歩してきた.特にオーロラ嵐中,パルス的に起きる爆発(expansion phase)の電力,全エネルギーなどの重要な量を定量的に求めてきた.この研究の基本となったものは地上に設置した磁力計のネットワークによる観測であった.大部分の研究者が磁気圏尾に注目してきたが,我々少数グループは地上観測を主としてきた.この研究方式を選んだのは著者が初めてアルフベン(H. Alfven)教授に会ったおり(1967年),彼が強調していたのは,電磁流体力学(MHD)の方程式を使っていてはオーロラ爆発は説明出来ない.「磁力線の運動」でなく「電流とその回路全体」を中心に研究すべきである,ということであった.そしてさらに,オーロラ爆発は電流を中心に研究すればその物理が分かると付け加えた.当時大多数の研究者が磁気圏層における再結合 (magnetic reconnection)をMHD理論で究明する事に集中し始めた時であったが,MHDの創始者であるアルフベンは既にその理論の限界を強調し始めていたのである.(これはアルフベンが1967年に「The second approach to cosmical electrodynamics」とその後の論文で繰り返し述べた.)

我々の磁力計のネットワークから得られたデータからまず極地の電離層を流れる電流の分布,その時間変化からオーロラ嵐中のジュール熱量を求めた.それと磁気圏の発電力と比較して,以下が明らかになった.(1)発電力が1011ワット以上に増加しても約1時間オーロラ活動に変化はなく,(2)したがって電力は一旦磁場エネルギーとして貯えられる.(3)オーロラ爆発中のエネルギーの消費率は5x1011ワット,(4)全エネルギーは2x1015ジュールである.(5)したがってオーロラ爆発は1時間程しか続かないが,(6)オーロラ嵐は磁気圏の発電力が1011ワット以上であれば継続する.

それらの観測事実を中心に研究を進めることによって,以下が明らかになった.(a)磁気圏尾はそれだけのエネルギーを貯える事ができない。(b)したがって,エネルギーは磁気圏の母体に貯えられているはずである.(c)母体であってもそれだけのエネルギーは限界である.(d)よって,磁気圏が不安定になり,そのエネルギーをパルス的に放出する.(e)それがオーロラ爆発の原因である.

将来の問題は,放出された磁気エネルギーが放電現象としてのオーロラ爆発を起こす発電機のエネルギーにいかに変換されるかという問題である.「磁力線凍結」の概念はブレークダウンする可能性が高い.

日本語原稿執筆者:赤祖父 俊一(アラスカ大学 フェアバンクス校 国際北極圏研究センター)

(敬称略)